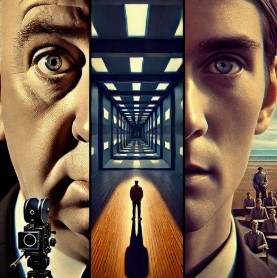

영화라는 예술은 단순히 화면을 보여주는 것을 넘어, 관객에게 특정한 시선을 제공하는 매체입니다. 바로 그 시선의 방향과 방식이 감독의 연출 스타일을 대변하며, 때로는 영화 전체의 정체성을 형성하기도 합니다. 카메라 시선은 단순히 인물을 촬영하는 각도가 아니라, 인물을 어떻게 바라보고 관객에게 어떻게 전달할지를 결정짓는 철학적 선택입니다. 저는 감독들이 선택하는 카메라의 시점이야말로 그들의 세계관이 가장 명확히 드러나는 지점이라고 생각합니다. 이번 글에서는 알프레드 히치콕, 스탠리 큐브릭, 그리고 클로에 자오 감독을 중심으로, 각 감독의 카메라 시선이 어떻게 다르고, 어떤 감정과 메시지를 만들어내는지를 비교해보고자 합니다.

히치콕의 감정 유도 시선: 관객을 공범으로 만드는 시점

알프레드 히치콕 감독의 카메라 시선은 매우 전략적이며 심리적인 연출로 잘 알려져 있습니다. 그는 관객이 단순한 구경꾼이 아니라, 장면 속 인물의 감정을 그대로 느끼게 하거나, 때로는 인물보다 더 많은 정보를 알고 있는 '공범자'가 되도록 유도합니다. 이러한 방식은 관객의 몰입을 극대화하고, 장면의 서스펜스를 배가시키는 데에 탁월한 효과를 발휘합니다. 저는 히치콕의 카메라가 언제나 의도를 가지고 있으며, 단 한 장면도 우연히 배치되지 않았다는 점에서 그의 연출이 얼마나 치밀한지를 실감합니다.

대표작 "이창"에서는 카메라가 휠체어에 앉은 주인공의 시선을 그대로 따릅니다. 창문을 통해 이웃의 일상을 관찰하는 카메라는, 관객이 주인공과 함께 이웃의 비밀을 엿보는 위치에 놓이게 만듭니다. 이 과정에서 관객은 어느새 범죄를 추리하고 감시하는 주체가 되며, 이는 영화의 긴장감을 자연스럽게 높이는 장치로 작용합니다. 저는 이 방식이 단순히 화면을 보는 것을 넘어, 관객을 심리적으로 영화 속에 참여시키는 놀라운 연출이라 생각합니다.

또한 히치콕은 극단적인 클로즈업이나 아이레벨 쇼트를 통해 인물의 불안, 두려움, 충격을 고스란히 전달합니다. 특히 공포나 긴장이 극대화되는 순간, 관객의 눈과 인물의 눈이 일치하는 구도를 사용하여 감정을 직접적으로 공유하게 합니다. 저는 이런 연출이 관객에게 심리적 고립이나 압박을 극단적으로 체험하게 만들며, 이는 그가 '서스펜스의 거장'이라 불리는 이유 중 하나라고 봅니다.

큐브릭의 객관적 시선: 거리두기를 통한 불편한 몰입

스탠리 큐브릭 감독의 카메라 시선은 히치콕과는 정반대의 철학을 지니고 있습니다. 그는 감정을 직접적으로 유도하거나 관객을 인물에 몰입시키는 대신, 일정한 거리를 유지하는 ‘객관적 시선’을 통해 장면을 구성합니다. 이러한 방식은 때로는 차갑고 냉정하게 느껴지기도 하지만, 그로 인해 오히려 더 깊은 불편함과 성찰을 유도하는 힘을 가지고 있습니다. 저는 큐브릭의 카메라가 감정을 조종하지 않고, 감정을 '생성'하게 만든다는 점에서 굉장히 인상 깊게 다가옵니다.

영화 "샤이닝"에서는 트래킹 샷과 대칭적 구도가 주를 이루며, 카메라는 인물 뒤를 따라가거나 정중앙에서 정지된 채 장면을 응시합니다. 이러한 시선은 인물의 혼란스러운 심리를 과장하지 않으며, 오히려 그 안에서 터져 나오는 공포와 광기를 더욱 생생하게 만들고 있습니다. 저는 이 영화의 카메라 시선이 마치 무심한 관찰자처럼 느껴지면서도, 묘하게 불편한 긴장을 유발한다는 점에서 큐브릭 연출의 정수를 느낍니다.

또한 큐브릭은 카메라가 인물에게 가까워지는 순간보다, 인물과의 거리를 유지하면서 공간 전체를 포착하는 구도를 선호합니다. 이러한 방식은 인간의 심리를 클로즈업보다는 공간과 구성으로 해석하게 만들며, 관객이 감정을 추측하고 상상하도록 유도합니다. 저는 이러한 ‘거리두기식 몰입’이 큐브릭 영화의 고유한 미학이며, 인간 존재에 대한 냉정한 시선을 드러낸다고 생각합니다.

클로에 자오의 자연주의적 시선: 인물에 녹아드는 카메라

클로에 자오 감독의 카메라 시선은 위 두 감독과는 또 다른 결을 지니고 있습니다. 그녀는 인물과 카메라의 관계를 매우 유기적으로 설계하며, 마치 카메라가 숨을 쉬듯 인물의 움직임과 호흡에 맞춰 조용히 따라갑니다. 저는 그녀의 연출을 볼 때마다 카메라가 존재한다는 사실을 거의 잊게 되며, 그것이 바로 그녀의 연출이 지닌 마법이라고 느낍니다.

영화 "노매드랜드"는 실제 노매드들의 삶과 배우의 연기를 자연스럽게 엮으며, 다큐멘터리와 극영화의 경계를 허물었습니다. 이 작품에서 카메라는 늘 인물 옆에 있되, 결코 앞서거나 주도하지 않습니다. 인물이 걸어가면 그 뒤를 조용히 따라가고, 인물이 침묵하면 카메라도 침묵합니다. 저는 이러한 방식이 인물의 감정을 강요하지 않으면서도 깊이 있게 전달할 수 있는 중요한 연출 전략이라 생각합니다.

또한 그녀는 자연광과 실제 공간을 적극 활용하여, 인물이 처한 현실과 감정의 질감을 고스란히 담아냅니다. 관객은 인물의 삶을 관찰자가 아닌 동행자로서 체험하게 되며, 이는 기존 영화의 시청 방식과는 또 다른 감동을 제공합니다. 저는 클로에 자오의 연출이 카메라와 인물의 거리를 무너뜨리고, 영화를 통해 삶을 ‘살아보는’ 경험을 선사한다고 믿습니다.

감독의 카메라 시선은 단순히 기술적인 문제가 아니라, 그들이 세상을 어떻게 바라보고 관객에게 어떤 감정을 전달하고 싶은지를 드러내는 영화적 언어입니다. 히치콕은 관객을 감정의 중심으로 끌어들이는 ‘몰입의 연출’을, 큐브릭은 감정을 스스로 해석하게 만드는 ‘거리두기 시선’을, 클로에 자오는 인물과 함께 호흡하는 ‘자연주의적 동행’을 통해 각자의 시선을 구축합니다. 저는 이처럼 감독별 카메라 시선의 차이를 이해하는 것이, 영화를 더 깊이 있고 풍부하게 감상할 수 있는 첫걸음이라 생각합니다.

디스크립션: 감독의 카메라 시선은 영화의 몰입도와 감정선에 큰 영향을 미칩니다. 히치콕, 큐브릭, 클로에 자오의 연출 방식을 통해 관객 몰입, 거리두기, 자연주의 시선의 차이를 비교 분석해보세요.